Il modello sistemico relazionale, come abbiamo visto in precedenza, poggia sul primato della relazione rispetto ai termini relati. Ebbene, tale primato ha indotto John Dewey e Arthur F. Bentley (1946) a introdurre il concetto di transazione, che viene compiutamente tematizzato nell’opera Conoscenza e transazione. Continue Reading

Il modello sistemico-relazionale (IV)

Dopo avere esaminato – nei precedenti saggi – il modello riduzionistico, prendiamo in esame il modello sistemico-relazionale. Con tale modello, si impone innanzi tutto la necessità di valorizzare il costrutto relazionale. In tale modello, infatti, viene messa in primo piano la relazione e si enfatizza il suo ruolo. Continue Reading

Il Dio di Spinoza, così lontano così vicino

Non si potrà mai insistere abbastanza sul fatto che il Dio di Spinoza, non solo rispetto alla tradizione religiosa, ma anche rispetto alla tradizione filosofica occidentale, sia un Dio di altra natura. Il modo principale per cercare di intenderlo è l’osservazione che Spinoza parte da Dio, come dice spesso nella corrispondenza con gli amici.

In che senso? Partire da Dio significa che l’intelletto umano è costituito dall’idea chiara e distinta di Dio: se l’intelletto umano non fosse costituito da questa idea chiara e distinta, non potrebbe partire da Dio. Ciò implica due rifiuti: da un parte quello di Cartesio che era partito dall’Io e dal Cogito; dall’altra il rifiuto della tradizione scolastica, la cui idea fondamentale è che l’intelletto umano non possiede un’idea chiara e distinta di Dio: secondo San Tommaso infatti l’idea di Dio, considerata in sé (quod ad se), è quanto di più chiaro e distinto ci possa essere; per l’intelletto umano (quod ad nos) non lo è.

Il ragionamento di Spinoza è molto più forte di quanto possa sembrare. Ed egli lo dimostra ricorrendo all’esempio paradossale secondo cui se anche rimanendo nell’amore di Dio non dovessimo conseguire la vita eterna, sarebbe comunque preferibile per l’intelletto umano rimanere in Dio. Per l’uomo infatti trovare qualcosa di meglio di Dio è totalmente insensato: come se un pesce, non potendo raggiungere nell’acqua la vita eterna, volesse vivere sulla terra abbandonando così il suo elemento naturale.

Questa radicalità di Spinoza nell’intendere Dio e l’intelletto umano non si accompagna però con l’utilizzo di un lessico altrettanto nuovo. Anzi, da questo punto di vista Spinoza è apparentato alla tradizione filosofica in molti aspetti della sua dottrina tanto da ingenerare equivoci e malintesi. Ciò avviene soprattutto a riguardo del concetto di causa efficiente, che accomuna sia il Dio di Spinoza che quello della tradizione scolastica medievale. I punti su cui dobbiamo incentrare la nostra attenzione sono almeno tre. Continue Reading

Cosa intendiamo quando parliamo di causa ed effetto?

È nota l’affermazione di Kant secondo la quale è stato Hume a svegliarlo dal sonno dogmatico e ad imprimere alle sue ricerche filosofiche uno sviluppo del tutto diverso da quello iniziale. Il motivo di ciò sono state le osservazioni sul principio di causalità, che Hume considera come dipendente in modo esclusivo dall’esperienza. Tuttavia, a causa di alcuni rilievi critici avanzati dallo stesso Kant, si è spesso equivocato lo scetticismo di Hume fino a farlo coincidere con la distruzione della ragione e delle sue capacità conoscitive: alcuni lo hanno addirittura identificato con lo scetticismo classico pirroniano il quale, con l’epoché, teorizzava la pura e semplice sospensione del giudizio. Le cose però non stanno in questo modo ed è importante comprendere la vera lezione del filosofo scozzese.

XIV Ritiro Filosofico, un resoconto

Come largamente preannunciato si è svolto, dal 30 settembre al 2 ottobre, il XIV Ritiro Filosofico nella consueta cornice di Nocera Umbra (PG). La quattordicesima edizione del Ritiro è stata condotta dal prof. Rocco Ronchi – docente di filosofia teoretica all’Università de L’Aquila -, sul tema L’immanenza assoluta. Una tre giorni davvero interessante e ricca di dibattiti, suscitati dalle lezioni del relatore che ha potuto contare su una platea eterogenea di ascoltatori attenti e, nella loro diversità, complementari.

Le tre sessioni di lavoro (due al sabato, e una la domenica) hanno affrontato la tematica dell’immanenza assoluta attraverso una critica del concetto di contingenza, per poi passare all’esposizione della nozione di processo ed infine indagando una terza accezione della causalità metafisica. Obiettivo di Rocco Ronchi era quello di mostrare una via alternativa sia al necessitarismo sia al personalismo che fa della libertà il proprio unico orizzonte.

Responsabilità. È solo una questione di genetica?

Lo scorso luglio è uscito su Il Post, un interessante articolo di Antonio Russo dal titolo Quanto è libero il libero arbitrio? nel quale una tematica tanto cara alla discussione filosofica veniva approcciata da una prospettiva via via sempre più ricercata: quella delle neuroscienze. Il casus belli è la singolare esperienza vissuta dal neuroscienziato statunitense James Fallon che, mentre studiava per individuare tratti anatomici comuni fra i cervelli di assassini psicopatici, ha scoperto di essere a sua volta portatore di un profilo genetico analogo ed ha visto entrare in crisi il proprio modello etico improntato al più ferreo “determinismo genetico”. Come si può gestire un simile verdetto sulla propria natura? E soprattutto, come si può farlo all’interno di un mondo ricco di studi intenti a dimostrare quanto la componente genetica sia determinante per il comportamento degli individui come le neuroscienze?

Spinoza e Nietzsche: questione di necessità (II)

Dopo aver ragionato sulle conseguenze più immediate dell’impatto di Spinoza su Nietzsche nella prima parte di questo articolo, in questa seconda parte dell’analisi andremo a scavare direttamente nell’opera in cui tutto ciò ha lasciato le tracce più profonde: Genealogia della morale. Nel 1887 infatti, il filosofo tedesco riprese in mano il testo di Fischer Geschichte der neuern Philosophie I, 2 per una seconda e più approfondita lettura (nel 1881 si era concentrato principalmente sulla questione teleologica, sul capitolo 22 e sulla parte conclusiva) della quale, come sottolinea anche Wollenberg nel suo articolo Nietzsche, Spinoza, and the moral affects, si può individuare più di una testimonianza.

1886-1887: un punto di rottura

Andando a considerare più da vicino Genealogia della morale, qui Nietzsche non solo cita 4 volte il nome di Spinoza ((F. Nietzsche, Genealogia della morale, Adelphi, Milano, 2010, pp. 8, 54, 72, 100.)), e riporta due passaggi da Geschichte: uno su Guelincx ((Ivi, p. 131.)) e un altro su Feuerbach ((Ivi, p. 92.)), senza citarli come suo solito, ma dedica l’intera prima dissertazione dell’opera proprio a riprendere quel tema che anche nei frammenti del 1884 e del 1885 era stata l’oggetto del suo contendere con Spinoza: il ruolo del soggetto “agente”. Certo, si potrebbe obiettare che in fondo tutto ciò sia una mera congettura e che il profondo legame posto in luce fra una teoria degli affetti e l’origine della morale sia ascrivibile a questioni totalmente interne al pensiero nietzscheano; tuttavia c’è ancora dell’altro da considerare. Nell 1886 il filosofo tedesco aveva dato alle stampe un’altra sua opera cruciale, Al di là del bene e del male, all’interno della quale vengono anticipate, o quantomeno introdotte, diverse delle tematiche oggetto di Genealogia, ma da un rapido confronto tanto del piano formale quanto di quello contenutistico, appare evidente che qualcosa sia incorso nel frattempo a modificare l’approccio dell’autore. In particolare, se andiamo ad analizzare l’aforisma 260 di Al di là del bene e del male, che contiene il primo riferimento alla contrapposizione fra una moralità aristocratica e una servile (o da schiavi) notiamo che Nietzsche si esprime come segue: «È un fatto palmare che le designazioni morali di valore sono state ovunque primieramente attribuite a uomini e soltanto in via derivata e successiva ad azioni […]. L’uomo di specie nobile sente se stesso come determinante il valore […] conosce se stesso come quel che unicamente conferisce dignità alle cose, egli è creatore di valori» ((F. Nietzsche, Al di là del bene e del male, Adelphi, Milano, 2010, p. 179.)). Quando però la questione viene ripresa in Genealogia della morale, ecco che l’approccio è ben diverso: «La morale del volgo tiene anche la forza distinta dalle estrinsecazioni della forza, come se dietro il forte esistesse un sostrato indifferente, al quale sarebbe consentito estrinsecare forza oppure no. Ma tale sostrato non esiste, non esiste alcun “essere” al di sotto del fare, dell’agire, del divenire; “colui che fa” non è che fittiziamente aggiunto al fare – il fare è tutto» ((F. Nietzsche, Op. cit., p. 34.)). Improvvisamente, ogni azione individuale sembra venir meno per cedere il posto all’estrinsecazione di un fare che da mezzo diventa l’unico vero agente ((Probabilmente senza avvedersene, con questa svolta Nietzsche finisce per prestare il fianco ad una delle accuse storicamente rivolte anche alla filosofia di Spinoza, ossia quella di aver dato forma ad una teleologia)); cosa è successo? Che cosa ha portato Nietzsche ad una svolta tanto netta? Secondo Wollenberg, che gode anche del consenso di chi scrive, è nel nuovo confronto col testo di Fischer, e quindi con il pensiero di Spinoza, che si deve andare a cercare la risposta ad un simile coup de théâtre.

Libertà o necessità?

Prima di Genealogia della morale, Nietzsche giustifica la questione morale come espressione della libertà individuale. L’emersione e l’affermazione della morale da schiavi infatti, si radica sul concetto del “poter agire diversamente” da parte dei signori. È qui che nasce la loro colpa, quindi la loro condanna: hanno agito da signori pur potendo fare altrimenti, hanno preso la decisione sbagliata invece di quella giusta che era parimenti percorribile. A partire dal 1887 però, il filosofo tedesco cambia completamente la sua posizione in merito arrivando perfino a sconfessare quanto sostenuto in precedenza (come si evince dalle due citazioni sopra riportate), negando ogni azione in favore del dominio del fatto. Non esiste un “sarebbe potuto essere stato altrimenti”; tutta la potenza è atto, l’atto è tutto. A questo punto, è interessante notare come nel capitolo 19 di Gheschichte Fischer mostri proprio che per Spinoza l’essenza di una cosa non è la sua ragione, ma la sua potenza d’azione; dove la potenza però non è la capacità potenziale di agire in base alla volontà. Se sono potente agisco, altrimenti patisco, questo è l’orizzonte degli eventi spinoziano, non c’è altra virtù oltre la potenza, e la sua assenza non è riconducibile all’ambito del vizio perché testimonia semplicemente l’imporsi di un’altra potenza più forte; in tal senso è passività. Questa assenza di libertà però, resta fuori dal mondo del popolo che continua a pensare gli individui responsabili delle proprie azioni. Balza subito agli occhi l’impressionante affinità tematica relativa alle modalità d’affermazione della morale da schiavi, che in Genealogia prende le mosse proprio dall’imputare agli aristocratici la responsabilità della loro condotta a loro ostile, e pertanto malvagia; a fronte invece di un Al di là del bene e del male in cui anche la morale dei signori si presentava più come una scelta per spiriti forti. A questo punto però Nietzsche resta bloccato fra un’ontologia di pure azioni, all’interno della quale la sua stessa distinzione fra schiavi e signori si svuota di senso, e un’ontologia della sostanza per cui ogni individuo torna ad essere quel centro di potere che era all’interno della dicotomia agente-fatto, appena sconfessata. Tenere conto dell’influenza di Spinoza è l’elemento che permette di uscire dall’impasse, per lui infatti le persone non sono sostanze, ma modi (per modo s’intende l’attività specifica che segue necessariamente dalla potenza d’esprimersi di una effettiva capacità d’azione che si attua) dell’infinita potenza della natura. Un uomo è dunque la sua stessa attività, la quale resta comunque soggetta alle interferenze di altri modi che spesso la riducono o la contrastano; ed è per questo che oscilla fra piano attivo e passivo. Dunque, quell’agire che per Nietzsche è espressione della volontà di potenza, per Spinoza è il conatus, ossia tensione per l’auto preservazione e l’accrescimento di potenza. Applicando alla riflessione nietzscheana questo definire una cosa per mezzo della propria attività (considerandola un modo), si arriva a comprendere che unificando al Tutto la volontà di potenza (facendone un modo della sostanza) si può continuare a parlare di un’identità che perdura nel tempo, schivando la situazione precedentemente figurata.

Due morali, una sola potenza

Per comprendere come Nietzsche descriva l’origine della morale, si deve analizzare la trattazione di Fischer della dottrina degli affetti. Come nota Wollenberg, d’altronde, il tema che dà il nome alla prima dissertazione di Genealogia, ossia la distinzione fra i due tipi di moralità (il titolo è «Buono e malvagio», «Buono e cattivo»), appare anche nel testo di Fischer. Passaggio dal quale emerge ancora una volta la connessione diretta fra origine della morale da schiavi e persuasione dell’esistenza della libertà. Inoltre, secondo Wollenberg, il fatto che Nietzsche utilizzi proprio il termine böse (male), e non schlecht (cattivo) come opposto all’equivalente del bonum di Spinoza (riferito principalmente all’agire pratico umano) è una prova ulteriore del fatto che egli abbia tratto la terminologia da Fischer che nel suo testo usa i due termini indistintamente. Resta però il fatto che anche Spinoza pensa la fede nella libertà come origine della morale, perché non c’è prova più evidente del credere ad un dominio interno al dominio della natura – in grado quindi di oltrepassarne le leggi in nome della volontà – per provare la schiavitù della mente. È in virtù di questo che gli schiavi negano il mondo, esso è in difetto rispetto a come dovrebbe essere, ed è proprio nelle difformità all’ideale che si manifesta il male. A questa fantasia della libertà morale, Spinoza risponde mostrando come il vero oggetto del desiderio umano sia ciò che egli definisce “virtù”, ossia la potenza (Macht nel testo di Fischer). Ogni individuo è espressione della propria potenza infatti, perciò, colui che chiamiamo debole non va pensato come la manifestazione di un altro tipo di virtù (il che sarebbe contraddittorio), né di una duplicità di modalità espressive (una attiva e una passiva che si alternano). Essa invece rinvia al dominio dei vincoli esterni che, sovrastandolo, impediscono l’espressione della sua potenza. Poiché, però, perseguiamo sempre la gioia (laetitia), questa debolezza viene razionalizzata, autoingannandosi, come manifestazione di potenza, ponendosi cioè come il risultato di una scelta libera che nella passività esalta la virtù della forza interiore. Per Wollenberg, quando Nietzsche parla di schiavi e signori, ha in mente proprio questo: mentre i secondi esercitano un potere reale (esprimono una potenza), i primi reagiscono alla debolezza negando la realtà e affermandone una immaginaria. Entrambi agiscono entro la logica dell’accrescimento della potenza, anche se uno lo fa in maniera più adeguata. Da ciò segue che, anche se involontariamente, l’appartenere a una parte o all’altra, non esprime alcun carattere immutabile, e se ha vinto la morale degli schiavi è segno che è cambiato qualcosa nella capacità degli uomini di esprimere la potenza rispetto a quando dominavano i signori. Questa posizione però, Nietzsche non riuscirà mai ad accettarla, ed infondo la sua intera riflessione ne è la prova, perché nell’imporsi della mediocrità il suo parlare non è che un richiamo affinché nel superuomo possa riemergere quei valori aristocratici da tempo ormai sopiti.

Conclusione

Il quadro di consonanze e stonature nel brano a due di Spinoza e Nietzsche è ben più ricco di quanto questo articolo sia riuscito a portare in luce, una questione però appare di assoluta centralità: ancora una volta la partita intorno alla comprensione del reale viene a disputarsi sul terreno della potenza. Se essa sia quella pacifica dell’uomo libero o l’entusiastica affermazione del superuomo, entrambi i pensatori qui analizzati sembrano vertere su posizioni analoghe. C’è sempre l’amore infatti, alla base della conclusione dei rispettivi cerchi, l’accettazione di una realtà che pare configurarsi sempre di più come un destino il cui raggio è infinitamente più ampio della nostra dimensione. Così, tanto l’amor dei intellectualis, quanto l’amor fati, pur nelle loro differenze, sembrano intente a raccontarci un mondo del quale noi tutti siamo molto più spettatori che agenti. Ben poca cosa rispetto all’esplosione di potenza determinatrice che sentiamo dentro di noi, soprattutto perché, se così fosse anche questo nostro stesso semplice leggere e capire un articolo sarebbe incontrovertibilmente intessuto nelle trame della necessità. Eppure, in una simile “cattedrale di ghiaccio”, ricordando le parole con cui Guido Ceronetti definì la filosofia di Spinoza, si sente un certo tepore farsi innanzi. Una consapevolezza che divampa nel cuore non appena la si afferri, e poco importa se anch’essa è già eternamente inscritta nel destino. È la serenità che solo l’innocenza può portare con sé, la pace di chi, scoprendosi capace di amare la propria vita non solo gioisce, non solo ne desidera il ritorno, ma la assapora. Perché se davvero questo nostro esserci non può essere altro che un viaggio in treno, così vicino eppure così distante dal mondo che ci circonda, allora godere del compiersi della nostra esistenza diventa l’unica morale possibile, l’unico panorama in cui perdersi.

Spinoza e Nietzsche: questione di necessità (I)

Decifrare le fonti di un pensiero tanto criptico quanto quello di Nietzsche è l’impresa titanica che da tempo ormai stimola tanto la critica quanto gli appassionati del suo pensiero. Data la portata e la vitalità che ancora oggi dimostra infatti, la posta in palio sembra andare ben oltre i semplici interessi storico-filologici; essa inerisce la comprensione stessa della natura umana. Pertanto, ciò che si cela nel desiderio di scavare nel caleidoscopio di allusioni e criptocitazioni della poesia filosofica nietzscheana è, in fondo, il desiderio stesso di portare alla luce quel sottile filo rosso che, articolandosi fra le grandi personalità del passato, potrebbe costituire una risposta soddisfacente all’interrogativo: perché siamo come siamo e non altrimenti? Quali sono le tappe del nesso causale (se c’è) che ci vincola a questa forma di mondo, di società, di individui?

Ecco dunque che per ogni lettore dei testi nietzscheani soffermarsi a riconoscere l’importanza dei vari Schopenhauer e Wagner, passando per Goethe e la letteratura francese ed Eraclito, diventa del tutto insoddisfacente perché consiste solo nell’aver grattato la superficie di una miniera che ha ancora molto da svelare. La sua mente infatti, si è nutrita di molte più idee di quante sia mai stato disposto a riconoscerne egli stesso. Perciò è solo attraverso un duro lavoro di confronto fra tutto il corpus dei suoi documenti ancora oggi disponibili (opere, frammenti, lettere, biblioteca) che si può sperare di arricchire un tale elenco con altri nomi che siano il frutto di studi approfonditi e non l’espressione di desideri o deduzioni infondate. Proprio in tale direzione si muove il brillante articolo di David Wollenberg, pubblicato nell’ottobre del 2013 sul Journal of the history of philosophy, realizzato per portare alla luce il tanto importante quanto spesso dimenticato legame che unisce il pensiero di Nietzsche a quello di Spinoza, con il titolo Nietzsche, Spinoza, and the Moral Affects. Un incontro che, come vedremo, ha stimolato il filosofo tedesco ad un corpo a corpo che ha lasciato tracce molto profonde in tutta la sua riflessione.

Lo Spinoza di Nietzsche

Come emerge chiaramente dall’epistolario di Nietzsche, l’incontro con il pensiero di Spinoza avviene nell’estate del 1881, periodo nel quale egli stava lavorando al quarto libro de La gaia scienza, e riempie d’entusiasmo il filosofo tedesco: «Sono assolutamente sbalordito, incantato! Ho un predecessore, e quale poi! Spinoza mi era quasi sconosciuto: il fatto che io ne abbia sentito ora il bisogno è stato un “moto istintivo”. Non soltanto il suo orientamento complessivo coincide col mio – nel fare della conoscenza l’affetto più potente – ma io mi riconosco anche in cinque punti fondamentali della sua dottrina; questo pensatore, il più singolare e il più isolato, è quello più vicino a me proprio in queste cose: egli nega la libertà del volere –; i fini –; l’ordine morale del mondo –; l’altruismo –; il male –; anche se le differenze naturalmente sono enormi, esse tuttavia risiedono più nella diversità dei tempi, della cultura e della scienza. In summa: la mia solitudine, che, come accade alle grandi altitudini, tante e tante volte mi ha tolto il respiro e mi ha fatto sgorgare il sangue, ora almeno è una solitudine a due» ((F. Nietzsche, Epistolario, Adelphi, Milano, vol. IV, p. 106.)). Un incontro tutt’altro che casuale però, perché come appare da un’epistola precedente datata 8 luglio, fu proprio lui a chiedere che gli fosse inviato il volume Geschichte der neuern Philosophie I, 2. Fortbildung der Lehre Descartes’. Spinoza scritto da Kuno Fischer proprio per sviscerare i nuclei concettuali del pensiero del filosofo olandese. Certo, va riconosciuto che dopo questa fase Nietzsche non deciderà mai di passare ad uno studio diretto dei testi di Spinoza (o per lo meno non c’è alcunché in grado di giustificare una simile ipotesi; nonostante studiosi del calibro di William S. Wurzer abbia provato a sostenere il contrario), tuttavia è altrettanto vero che da quel momento in poi non ha mai cessato di menzionarlo. A seguito del primo contatto infatti, le cui ripercussioni sono visibili per lo più sui frammenti, il nome del filosofo olandese comparirà per circa settanta volte all’interno dei testi nietzscheani, sebbene con posizioni via via più distanti da quelle iniziali, e l’interesse rimarrà vivo al punto tale che nel 1887 Nietzsche riprenderà in mano il Geschichte per un ulteriore approfondimento che lascerà tracce ben visibili nell’imminente Genealogia della morale.

La prima elaborazione (1881)

Dopo il primo contatto del 1881, Nietzsche era pienamente d’accordo con Spinoza quando sosteneva che a livello psicologico l’essere umano è fatto di soli desideri e affetti (elemento che determina esclusivamente la nostra condotta). Le obiezioni però iniziano subito dopo, ossia quando Spinoza distingue tra affetti passivi (passioni) e affetti attivi (ragione) ((Con tale termine qui ci si riferisce al 2° e 3° grado di conoscenza della filosofia spinoziana, ossia alla ratio e alla scientia intuitiva)), profondamente interconnessi – come profondamente interconnessi sono mente e corpo – e in continua lotta, ponendo il predominio della ragione quale summum bonum, a livello di massima espressione della natura umana (conferendole cioè maggior valore). Come traspare dai suoi appunti e dall’aforisma 109 di Aurora infatti, Nietzsche ritiene che la ragione sia un affetto esattamente come tutti gli altri: «Che si voglia, in generale, combattere la protervia di un istinto, non è in nostro potere o lo è tanto poco come il metodo al quale ci si affidi o come il successo che con questo metodo si consegua. […] il nostro intelletto è evidentemente solo il cieco strumento di un altro istinto, divenuto un rivale di quello che ci tormenta con la sua protervia» ((F. Nietzsche, Aurora, in Opere complete di Friedrich Nietzsche, Adelphi, Milano, 1964- , vol. V, I, p. 78.)). Pertanto, anche se si conforma come una risposta armoniosa alla turbolenza delle passioni, non le si può attribuire alcuna superiorità morale senza con ciò esprimere un pregiudizio. Affermare il completo dominio delle passioni in nome della serenità, equivale a negare la vita, poiché di essa fanno parte tanto la pace quanto la lotta, per cui è impossibile promettere esiti “felici”. Ciò che si può fare invece è pensare alla ragione come al più importate di tutti gli affetti, ma questo non ne fa di certo un’arma al servizio dell’individuo. Già in questa prima fase dunque si comincia ad intravedere chiaramente intorno a quale fulcro argomentativo andrà a muoversi la riflessione nietzscheana sui contenuti spinoziani tramandatigli dal testo di Fischer: la legittimità del libero arbitrio.

Una distanza che cresce (1884-1885)

La questione del libero arbitrio tornerà ad essere oggetto delle considerazioni di Nietzsche a più riprese anche prima di ottenere una formulazione più completa in Genealogia della morale, come provano diversi suoi frammenti tra i quali consideriamo i due trattati anche da Wollenberg nel suo articolo: il 26 [285] vol. VII, III; e il 2[83] vol. VIII, I ((Qui si fa riferimento a Opere complete di Frederich Nietzsche, curate da G. Colli e M. Montinari per Adelphi, Milano.)).

Nel primo frammento, risalente all’estate-autunno del 1884, Nietzsche parla esplicitamente di una: «ipocrisia del superamento degli affetti» ((Op.cit., p. 206.)) da parte di Spinoza. Nel suo riconoscere alla ragione la facoltà di imporsi sulle passioni per regolarne la portata al fine di raggiungere la beatitudine dell’amor dei intellectualis infatti, egli si lascia ingannare dall’attitudine di larga parte del pensiero occidentale a presumere il darsi di un’intenzionalità che precede l’azione. Nulla di più sbagliato per Nietzsche. Quell’intelligere che è l’essenza di ogni conoscenza viene considerato come: «qualcosa di conciliante, di giusto, di buono, qualcosa di essenzialmente contrapposto agli impulsi: mentre esso è soltanto un certo rapporto degli impulsi tra loro» ((F. Nietzsche, La gaia scienza, in OFN, vol. V, II, p. 224.)). Se il pensiero consapevole dunque si produce in maniera tanto indipendente quanto necessaria, allora non è possibile pensare ad alcuna volontà in grado d’imporsi sugli istinti affinché questi possano venire guidati secondo ragione appunto; a meno che tale stato non emerga da sé quale risultato dello scontro fra i vari affetti che ci muovono.

Sulla stessa linea si muove anche il secondo frammento considerato, risalente agli ultimi mesi del 1885, che torna ad affrontare la questione dell’indipendenza del soggetto. Pensando l’individuo come una causa indipendente infatti, Spinoza alimenta l’illusoria persuasione nella sensatezza di una ricerca dell’intenzione a monte dell’azione, quindi, nel caso in cui ci si muova all’interno della grande natura naturans, a derive finalistiche. Tuttavia, una volta eliminata la possibilità di ogni telos, testimoniata in Nietzsche dall’evoluzione della forma spinoziana Deus sive Natura nel Chaos sive natura di Zarathustra, ecco che tutto questo viene meno e si rivela solo “una grande idiozia”.

A questo punto risulta doveroso sottolineare, insieme allo stesso Wollenberg, che le conclusioni cui giunge il filosofo tedesco o sono il superficiale frutto di una dimenticanza di quanto studiato nel 1881 oppure dipendono da alcuni fraintendimenti propiziati dalla mediazione di Fischer. Che la causalità sia al centro della filosofia della natura di Spinoza è innegabile, tuttavia ciò non significa affatto che il soggetto sia libero, cioè che possa essere la causa del proprio agire. Passioni e azioni rivelano la natura dell’individuo che le esprime, ma non c’è alcuna eccedenza di potenza che resti inespressa nel pensiero spinoziano; ogni potenza si fa atto. Rispetto alla negazione della volontà libera dunque, Nietzsche è molto più vicino a Spinoza di quanto possa pensare, e se ne accorgerà solo alla seconda lettura del testo di Fischer avvenuta nel 1887, che confluirà prepotentemente all’interno di Genealogia della morale e che sarà l’oggetto della seconda parte di questo articolo.

I due sensi della causalità

Gli atteggiamenti maggiormente diffusi, di fronte ad un evento – per coloro i quali tentano di capirlo, evitando il più possibile di farsi trasportare dalle emozioni –, sono due. Entrambi hanno a che fare con il concetto di causalità, sebbene secondo un’accezione completamente diversa e che determina in modo decisivo l’orientamento del proprio pensiero generale sui fatti del mondo.

Per essere più chiari: diamo per scontato che l’evento di cui sopra, venga determinato (e ciò è possibile sostenerlo senza molte difficoltà) come un effetto. Quest’ultimo, nella prima delle due forme della causalità, è l’effetto necessario di una causa ben determinata. Ovvero, un altro evento (la causa) nella misura in cui agisce, produce una certa quantità di risultati che chiamiamo effetti, i quali sono – in modi diversi, a seconda dei filosofi – “contenuti” nella causa. Insomma, la causa ha già in sé gli effetti che produce, i quali saranno delle ulteriori cause che genereranno altri effetti, e così via all’infinito. Secondo questo primo senso – tralasciando le differenze interne che nella storia del pensiero si sono succedute – la causalità è anche una identità, poiché il più delle volte, prescindendo dalla processualità del reale, si è detto che causa ed effetto si identificano entro una medesima causa prima.

Continuando a dare per scontata la definizione di effetto, di fronte a un evento potremmo anche sostenere che quello non è affatto contenuto nella causa, ma è emerso in modo non strettamente determinato da una causa e da una certa libertà che la processualità del reale contiene in sé. In altri termini, il secondo senso della causalità ci dice che i fatti del mondo non sono figli diretti di una causa determinata, ma sono un misto di causalità e indeterminazione. Il più delle volte, nella vita quotidiana, utilizziamo questo tipo di spiegazione per gli eventi che si susseguono davanti ai nostri occhi, inserendo in quel processo una dose variabile d’indipendenza, di libertà, d’indeterminazione. In questo modo, la causa non si identifica con il suo effetto e – al contrario di ciò che accadeva prima –, qualora svolgessimo a ritroso il percorso, non troveremo una causa prima nella quale ontologicamente tutto è già dato, ma il “farsi” del reale è un divenire che non è mai dato fino in fondo.

In modo molto conciso, questi sono i due sensi della causalità che – ad esempio – Henri Bergson, ma in parte anche Whitehead e Deleuze, oppure filosofi indeterministi legati a una certa concezione non euclidea della scienza (vedi Hans Reichenbach), hanno descritto. Ora, tralasciando tutto il ragionamento sulle conseguenze teoretiche di ognuna delle due forme di causalità, perché ci porterebbe troppo lontano e servirebbe un intero trattato di filosofia per gettarci un po’ di luce, vorremmo chiederci una cosa molto più semplice. Tutto ciò, infatti, ha a che fare direttamente con la nostra esistenza, testimoniandoci una volta di più come i concetti filosofici non siano mere astrazioni, ma abbiano poi delle ripercussioni sul piano esistenziale.

La domanda è: quali delle due forme utilizziamo, nel nostro vivere quotidiano, per spiegare ciò che (ci) accade? Entrambe. In modo inconsapevole, spesso, ma entrambe. Nella nostra vita, a volte siamo deterministi rigorosi e forse anche un po’ troppo dogmatici, a volte siamo indeterministi e crediamo nella libertà, secondo un certo grado variabile di caso in caso. Se pensiamo bene ai nostri vari atteggiamenti, delle volte crediamo che i fatti debbano iscriversi all’interno del nostro impianto teorico, e a volte sono le teorie a doversi modellare sui fatti che esperiamo e per i quali abbiamo già un abbozzo di risposta. Nel primo caso, ad esempio, crediamo fermamente che ogni effetto sia frutto necessario di una causa unica e determinata, e da qui ad espressioni tipo “era destino”, “era già scritto”, il passo è (ahi noi) breve. Nel secondo caso, siamo convinti che l’evento del mondo non possa essere una meccanica riproduzione di causa-effetto, ma abbiamo intenzione di credere a un certo grado di libertà nella decisione, nella creazione di quell’effetto e pertanto la teoria si modella sui fatti. Oppure, sempre rimanendo a questo secondo caso d’esempio, la causa di un certo effetto ci appare sfumata, non determinata, e allo stesso modo ci sembra plausibile credere ad un livello di indeterminazione libera nella produzione di quell’evento.

Riflettere sulla causalità – cosa che su questa rivista avevamo fatto anche qui, ricordando cosa fosse in filosofia il principio di ragion sufficiente – significa riflettere su tutto un armamentario terminologico, logico e di senso, che durante le nostre vite quotidiane ci dà la capacità di orientarci. Estremizzando, se fossimo sempre convinti che ogni effetto è frutto di una causa determinata con la quale si identifica, avrebbe senso la letteratura e l’arte in generale? I racconti dei migliori romanzi sarebbero illusioni ancora più radicali di quelle che già non sono essendo delle finzioni letterarie. Qualcuno ha anche detto che se seguissimo fino in fondo il determinismo più puro dovremmo rimanere fermi, immobili e aspettare che il destino si compia. Sono chiaramente delle estremizzazioni che lasciano il tempo che trovano e che si scontrano evidentemente con ciò che il mondo del vivere quotidiano è.

Non è possibile, credo, parteggiare per uno dei due schieramenti. Fare ciò significherebbe ricadere in una cieca fedeltà a un assunto, che è poi l’atteggiamento alla base di ogni superstizione e religione. Come muoverci allora?

Ci sono, anche qui, due ordini di questioni: intanto la ragione non può affidarsi, ma deve costantemente mettere in questione i suoi oggetti, e quindi il reale. Soltanto un tale atteggiamento – mantenendo quello spirito antico della filosofia che la contraddistingue tra i vari ordini di “scienze” – è la garanzia per evitare di cadere nella pratica superstiziosa. Inoltre, il nostro atteggiamento che tenta di comprendere la causa di un determinato effetto, non può restringere il proprio campo d’indagine ad un’unica causa, appunto. Di fronte a tutte le questioni del mondo, la causa non è mai unica, e il rapporto non è mai limitato a causa-effetto, ma ogni effetto è sempre effetto di più cause, così come ogni causa è a sua volta l’effetto di molteplici cause. Isolare un ristretto rapporto causale taglia fuori dal nostro orizzonte tutta una serie di decisivi passaggi che vanno a comporre quell’effetto che stiamo analizzando. Allargare lo sguardo e cercare di capire, nei limiti del possibile, il complesso sistema che si trova dietro all’apparire di un evento ci porterà a una comprensione più ampia del nostro oggetto e ci eviterà molto spesso delle facili semplificazioni. Del resto, la maggior parte degli eventi di questo mondo non sono reazioni chimiche costruite ad hoc dentro a un laboratorio, ma hanno a che fare con una complessità spesso ingestibile. Se è vero che la filosofia deve anche entrare nel quotidiano, lo può fare anche ragionando sul concetto di causalità.

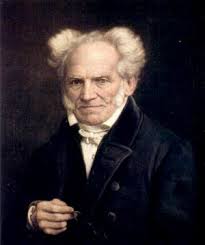

La quadruplice radice di Schopenhauer

La scorsa settimana dal 15 al 16 novembre, si è tenuto a Naumburg, un centro non lontano da Lipsia in Germania, un convegno internazionale per l’anniversario della pubblicazione della Quadruplice radice del principio di ragion sufficiente di Arthur Schopenhauer. “Nichts ist ohne Grund warum es sey” il titolo, ovvero “nulla esiste senza ragione”, così come si potrebbe tradurre il celebre principio wolfiano-leibniziano utilizzato e discusso dal filosofo tedesco nella sua Dissertazione di dottorato presentata 200 anni fa all’Università di Jena. La Schopenhauer Gesellschaft ha voluto giustamente ricordare l’avvenimento organizzando due giorni di lavoro nella piccola cittadina sassone sede, accanto alla storica Nietzsche-Haus, del sobrio centro di documentazione dedicato al filosofo dello Zarathustra.

Il problema del nesso causale.

Per capire l’importanza dell’opera, che trovò scarso riscontro in ambito accademico, ci si deve domandare qual è il problema che Schopenhauer intende risolvere. Per fare questo non basta sapere che egli suddivide il principio di ragion sufficiente in quattro classi di oggetti (così come li chiama sostituendo il vecchio nome di categorie) ovvero il divenire, la conoscenza, la sensibilità e l’agire morale. Il punto essenziale non consiste tanto nella quadripartizione del principio (del resto problematica anche nello stesso sistema schopenhaueriano), quanto nella formula causa seu ratio, ovvero l’accusa mossa all’intero pensiero occidentale di aver identificato la causa della ragion d’essere di una cosa con la causa della sua esistenza. È questo il punto da cui partire. Schopenhauer stabilisce la necessità di distinguere la ragione (Grund) in quanto principio logico, dalla causa (Ursache) in quanto principio fisico. In base a ciò l’essere di una cosa non ha più nulla a che vedere con il suo esistere: il cristallo spinoziano, tanto per usare una metafora a noi nota, va in frantumi perché l’ordine logico non corrisponde più all’ordine materiale. Già Leibniz aveva anticipato il principio ma lo aveva applicato alle cosiddette verità di fatto, salvando le verità teoretiche. Schopenhauer no. Il principio causale vale solo per il mondo della rappresentazione, cioè per i fenomeni che scorrono nella totalità diveniente dell’esperienza. Per questo motivo gran parte dell’opera è dedicata al principio di causalità, comprendere il quale costituisce la porta stretta da attraversare per intendere il sistema di pensiero del filosofo di Danzica.

La dottrina della causalità e il principio di ragion sufficiente.

Non è ovviamente possibile fare qui la storia di questo concetto. Tuttavia vale la pena soffermarsi su alcuni passaggi fondamentali. Nel libro della Metafisica, Aristotele sostiene che conoscere qualcosa significa conoscere la sua causa. La conoscenza del nesso causale coincide dunque con l’essenza della conoscenza in un processo a ritroso che si arresta fino alla scoperta della causa prima. Si tratta di un particolare importante perché coloro che, al contrario, pongono il processo causale all’infinito sopprimono anche la realtà del bene, del sapere e della conoscenza. Per questo motivo, la dottrina di Aristotele può esibire la stretta connessione tra la nozione di causa e quella di sostanza. La causa è il fondamento ed essa contiene la spiegazione della cosa di cui è causa (Anal. Post.I, 2): essa è altresì ragione giacché fa comprendere, oltre al suo accadere, la sua necessità razionale. Questa nozione rimane sostanzialmente inalterata durante il medioevo e costituisce il presupposto da cui parte anche la filosofia moderna. La novità in quest’ambito è l’identificazione, operata da Cartesio, tra ragione e causa. Quest’ultima diventa ciò che dà ragione dell’effetto, ne dimostra l’esistenza esibendo le sue giustificazioni, ed è ciò che permette di spiegarlo dando ragione a tutto ciò che esiste: questa è appunto la definizione del “principio di ragion sufficiente” formulata da Leibniz sulla base delle verità di fatto. Grazie al grande filosofo di Lipsia, la nozione acquista però un significato specifico che si distingue nettamente da quello tradizionale di causa o sostanza necessaria. Il principio di ragion sufficiente infatti designa una connessione priva di necessità e tale da giustificare la cosa sulla base della possibilità del suo accadere: il fondamento non spiega più la necessità ma la semplice possibilità di una cosa, cioè la ragione per cui essa si comporta in un certo modo. Rimane però l’esigenza che già Aristotele aveva evidenziato: e cioè che la causa prima debba costituire il principio della deduzione di tutti i suoi effetti possibili. Per questo motivo Leibniz pone il principio di ragion sufficiente tra le verità contingenti o verità di fatto lasciando alle verità eterne il principio di non contraddizione.

Il colpo finale alla dottrina della causa viene dato da David Hume. Il filosofo inglese, nei confronti del quale Schopenhauer è in continuo Auseinandersetzung, cioè in colloquio così come dicono i tedeschi, nega la causalità facendo osservare la sua totale appartenza alla dimensione empirica: la relazione causale è costituita da eventi posti uno accanto all’altro soltanto dalla nostra abitudine, per via della loro regolarità. Secondo Hume le idee nascono dalle affezioni (o impressioni sensibili) che l’intelletto ha il compito di collegare tra loro; nel fare ciò, istituendo quindi il nesso causale, esso non è tuttavia in grado di dare una valida giustificazione del suo operato. La causalità non è legittimata da un punto di vista metafisico in quanto nasce dall’esperienza e i limiti della sua applicazione sono dubbi: di conseguenza anche il pensiero della necessità non trova più fondamento.

Detronizzata dalle verità eterne, la metafisica doveva essere riformulata su nuove e più modeste basi da Kant con la sua dottrina dell’apriori: riconoscendo a Hume la potenza della sua osservazione, il filosofo di Königsberg cercò prima di tutto di convincere che lo scetticismo, prima di essere combattuto logicamente, doveva essere negato moralmente per evitare che esso dissolvesse il pensiero e la stessa società. Un’esigenza di carattere pratico dunque, prima che logico, è a fondamento della nascita dell’apriori kantiano, ovvero la riproposizione moderna dell’antico innatismo platonico ad uso strettamente empirico: la conoscenza si fonda sui principi costitutivi dell’intelletto il quale deve restringere l’ambito della sua operatività all’esperienza al di là della quale non ha alcun significato.

Schopenhauer accoglie questa intuizione kantiana dando vita ad una nuova sistematica dell’apriori (come indicato in un noto lavoro di Morgesten presente al convegno) che tenta di superare la rivoluzione copernicana di Kant salvaguardando e anzi ripristinando l’ambito della metafisica. Hume è confutato di fatto con l’osservazione che proprio la più antica di tutte le successioni, cioè quella di giorno e notte, da nessuno è mai stata ritenuta causa ed effetto l’una dell’altra. Riguardo a Kant l’obiezione è quella secondo la quale il principio causale, non essendo applicabile al di là dell’esperienza, non è nemmeno utilizzabile per collegare la cosa in sé e i fenomeni, e che dunque esso ha validità sul piano meramente immanente ed empirico: curioso come in questo caso della causalità immanente, Schopenhauer finisca per avvicinarsi a quello che da sempre è stato considerato il suo opposto, cioè Spinoza. Se tutto ciò è vero, Schopenhauer è davvero quel distruttore dell’episteme così come lo dipinge la storia della filosofia? Questione interessante a cui fornire una risposta.

Gli interventi al convegno.

La Dissertazione del 1813 fu sensibilmente modificata nella forma e nel contenuto nel 1847, soprattutto in relazione al problema della causalità. Gli interventi al convegno, moderati dal prof. Matthias Koßler dell’Università di Mainz e direttore dello Schopenhauer Forschungsstelle e della stessa Schopenhauer Gesellschaft, si sono così incentrati non tanto sui rapporti con le altre dottrine, quanto piuttosto sulle differenze tra le due edizioni dell’opera. Il concetto di causa per Schopenhauer corrisponde interamente a quello del cambiamento. La sua originalità (come notava Martin Morgenstern dell’Università di St. Wendel) consiste nell’aver indicato contemporaneamente due criteri per designarla. Da una parte il fatto che causa ed effetto si susseguano in modo regolare e non necessitaristico (il che, aggiungiamo noi, lo avvicina a Hume contro Spinoza e la tradizione filosofica); dall’altra la mancanza di inizio della catena causale (che invece lo accomuna a Spinoza e lo allontana decisamente dalla tradizione, in particolare da Aristotele). Se ci sono delle oscillazioni, anche importanti tra la prima e la seconda edizione (così come evidenziato nel puntuale intervento di Jürgen Brunner dell’Università di Monaco di Baviera), rimane che quattro sono le classi di oggetti a cui applicare il principio: una quadruplice distinzione che lo avvicina a quella di un pensatore, Cristiano Augusto Crusio (1715-1775), vissuto almeno cinquanta anni prima, la cui influenza è stata però esclusa nella relazione di Katsutoshi Kawamura dell’Università giapponese di Hyogo. Oltre agli interventi dello stesso Morgenstein, di Yasuo Kamata dell’Università di Kyoto (noto per i suoi studi sul giovane Schopenhauer), del decano dell’Università di Düsseldorf, Dieter Birnbacher e di Ludger Lütkehaus (curatore di una delle numerose edizioni delle opere dell’autore), da segnalare anche la presenza del prof. Matteo D’Alfonso dell’Università di Ferrara che ha tenuto una relazione sulla dottrina delle categorie. Nella Dissertazione del 1813 essa ha infatti un ruolo fondamentale per la costituzione dell’esperienza: Kant, il faro dell’ orientamento filosofico di Schopenhauer, è criticato non per l’impostazione di fondo quanto per il modo in cui è strutturata la teoria. Gradualmente però questa posizione muta fino a diventare esplicita nell’Appendice critica alla filosofia kantiana contenuta nell’opera principale di Schopenhauer, Il Mondo come volontà e rappresentazione del 1819, nella quale egli finisce per sostenere che o le categorie non si lasciano affatto pensare a priori (come nel caso del concetto dell’azione reciproca) oppure esse coincidono soltanto con il principio della causalità che assume ormai il ruolo di categoria fondamentale (tanto che, nell’espressione del filosofo di Danzica, si possono gettare direttamente dalla finestra le restanti undici). Se proprio devono rimanere, le categorie possono essere lasciate alle capacità della ragione e quindi non rivestire quella capacità conoscitiva che è invece riservata all’intelletto.

Considerazioni a margine.

Quello di Schopenhauer è un pensiero che attende ancora una sistemazione definitiva (se mai fosse possibile una sistemazione del pensiero di un grande filosofo). Nonostante riscuota sempre un vasto interesse, nel nostro paese il suo studio è ristretto ancora ad un numero limitato di ricercatori (alcuni di loro tra l’altro scomparsi recentemente nel pieno della loro attività come Sandro Barbera e Franco Volpi). Nota più per alcune parole d’ordine (pessimismo e irrazionalismo sopra a tutto) che per il suo effettivo contenuto, la filosofia di Schopenhauer è stata di fatto estromessa per lungo tempo dalla cultura idealistica italiana a partire dal duro giudizio di Croce che la definì una filosofia facile e banale. In realtà, oltre alla complessità e alla sua fecondità teoretica (riconosciuta già da uno studioso hegeliano del calibro di Kuno Fischer ben prima di Croce), Schopenhauer, non certo un campione di simpatia ma sicuramente onesto intellettualmente, dovrebbe essere invece riscoperto e studiato, non foss’altro per la sua vicinanza a Leopardi (non a caso relegato nell’ambito della letteratura anziché in quello della filosofia) e per le sue qualità di tedesco atipico, cosmopolita e liberale (che ovviamente gli valsero l’accusa di pensatore reazionario da parte delle menti illuminate della sinistra).

Per finire non possiamo non segnalare la cornice entro la quale si è svolto l’incontro. Se è nota la vulgata del cattivo gusto tedesco in questioni di cibo e vestiario, deve però essere ricordata la sensibilità tecnologica e architettonica che contraddistingue la Germania e che le consente oggi di essere praticamente senza rivali in Europa: le sue strutture ed infrastrutture non solo sono pratiche ed attente al minimo dettaglio ma anche di grande impatto estetico. La sciatteria e la volgarità italica in questi due settori essenziali della vita contemporanea (si pensi soltanto agli stadi di calcio) deve al contrario soltanto indurci a delle profonde riflessioni.