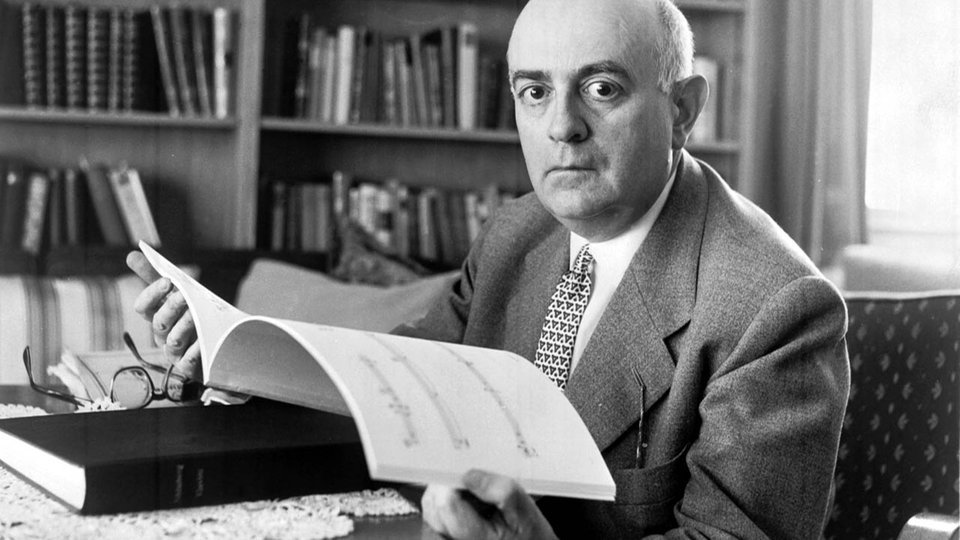

Theodor W. Adorno fu uno dei maggiori filosofi del secolo scorso, in una maniera che, a nostro avviso, aspetta ancora di essere riconosciuta dalla cultura filosofica europea. La sua speculazione magistrale, il suo talento stilistico, la profondità delle sue intuizioni filosofiche lo rendono un unicum, pur in un contesto di alto livello come quello della filosofia novecentesca tra prima e seconda metà del secolo. Egli fu, tra le altre cose, l’unico avversario in grado di contrastare Heidegger sul suo stesso terreno, quello di un pensiero filosofico epocale che sappia realmente rispondere alle drammatiche sfide poste dal nostro tempo.

L’emersione di vecchi e nuovi apparati per una nuova schiavitù

1.— Apparati ieri e oggi. 2.— Registrazione e mobilitazione nell’epoca del dopo-Jobs. 3.— L’apparato oggi. 4.— L’emersione. 5.— I nuovi apparati e la critica che non deve abdicare.

1.— Apparati ieri e oggi.

Immediata, nel titolo, l’associazione con il celebre saggio di Ernst Jünger La mobilitazione totale (1930), autore che, con le sue teorie su temi cruciali come la guerra e la tecnica, ha influenzato filosofi del calibro di Martin Heidegger — il sodalizio tra i due è testimoniato dal volume pubblicato in italiano, a cura di F. Volpi, con il titolo Oltre la linea (Adelphi, Milano 1989) — ed è proprio da qui che muove l’analisi di Ferraris sul rovesciamento di mezzi e fini nel mondo contemporaneo ((M. Ferraris, Mobilitazione totale (2015), Laterza, Roma-Bari. Le semplici indicazioni del numero di pagina tra parentesi nel testo si riferiscono a questo libro.)).

È una chiamata alle «ARMI (propongo questo acronimo per il nome generico dei terminali della mobilitazione: Apparecchi di Registrazione e di Mobilitazione dell’Intenzionalità)» (p. 4), scrive Ferraris, quella che avviene nel nostro rapporto con gli apparecchi che lo sviluppo tecnico-scientifico ci mette a disposizione. La chiamata ha sia carattere religioso che militare e la declinazione che Ferraris conferisce alla sua analisi è tanto uno «svolgimento sul terreno pratico delle tesi del nuovo realismo» (p. 6) ((Per ciò che concerne il cuore della elaborazione filosofica di Ferraris, cfr. M. Ferraris, Manifesto del nuovo realismo (2012), Laterza, Roma-Bari. Il punto di vista di Ferraris è tutto intessuto del dialogo con la posizione ermeneutica e debolista di G. Vattimo, che ha espresso il suo punto di vista sul tema nel suo Della realtà. Fini della filosofia, Garzanti, Milano 2012.)), che una «antropologia del nostro essere nel mondo» (p. 7), realizzata attraverso «una versione aggiornata degli “esistenziali” heideggeriani» (ibid.), di cui è possibile trovare un glossario di Parole chiave in fondo al volume.