Il principio indeterminato e l’Assoluto

Filippo Mignini

Da molto tempo mi sono convinto che il primo problema culturale del nostro tempo è quello di affrontare in modo profondo e duraturo un dialogo tra oriente e occidente. Ho dedicato diversi corsi universitari ad indagare quale potesse essere questa linea di pensiero che parte dai greci e attraversa come un fiume carsico l’intera storia della filosofia occidentale non giungendo mai a diventare un punto di vista culturalmente dominante. La tradizione a cui mi riferisco è stata sempre perdente dal punto di vista del successo culturale: la maggior parte della nostra popolazione ha sempre pensato in altro modo. Eppure questa tradizione di pensiero è molto chiara, la si può ricostruire ed è costituita da quelle filosofie che hanno considerato il principio come indeterminato. Che cosa pensa la nostra cultura dominante? Pensa che la causa prima di tutte le cose, quella che chiamiamo Dio, sia un ente determinato, determinatissimo, in quanto ha una sua particolare natura intellettiva ed essendo sostanza spirituale (così si dice nel catechismo); è dotato di intelletto e volontà; si suppone che possa costituirsi come persona e rispondere con un Io ad un Tu che lo interpelli. Questo è un esempio di principio determinato.

Ebbene nella storia della filosofia occidentale esiste una tradizione di pensiero che potremmo far iniziare con Anassimandro, il filosofo dell’apeiron, del principio che è senza limite, e scendere fino ad una filosofia che chiamiano neo-platonismo nella quale il principio viene posto come assolutamente indeterminato, indicibile, indifferente: non ci sono definizioni che si possono dare perché tutto ciò che possiamo descrivere e definire è determinato, appartiene cioè al mondo degli effetti.

Passano i secoli ma all’inizio dell’età moderna incontriamo un filosofo come Cusano che riprende questa tradizione, rovescia radicalmente la filosofia scolastica che lo aveva preceduto e riporta in auge il principio come la potenza assolutamente indeterminata, il posse ipsum, cioè la potenza punto e basta, non una potenza di intedere, di volere, di essere, che sono tutte determinazioni, ma la potenza in quanto potenza. Questa tradizione viene ripresa poi da Bruno, Spinoza, Schopenhauer, Bergson. È dunque possibile ricostruire un filo rosso all’interno della tradizione occidentale dominata, all’opposto, dall’idea di un principio determinato, di una causa prima determinata, dall’idea che il principio primo è pieno e non vuoto. Questa tradizione è il punto più avanzato verso Oriente a partire dal quale sono maggiori le possibilità di dialogare ed incontrare le filosofie orientali (buddismo, confucianesimo, taoismo ecc.).

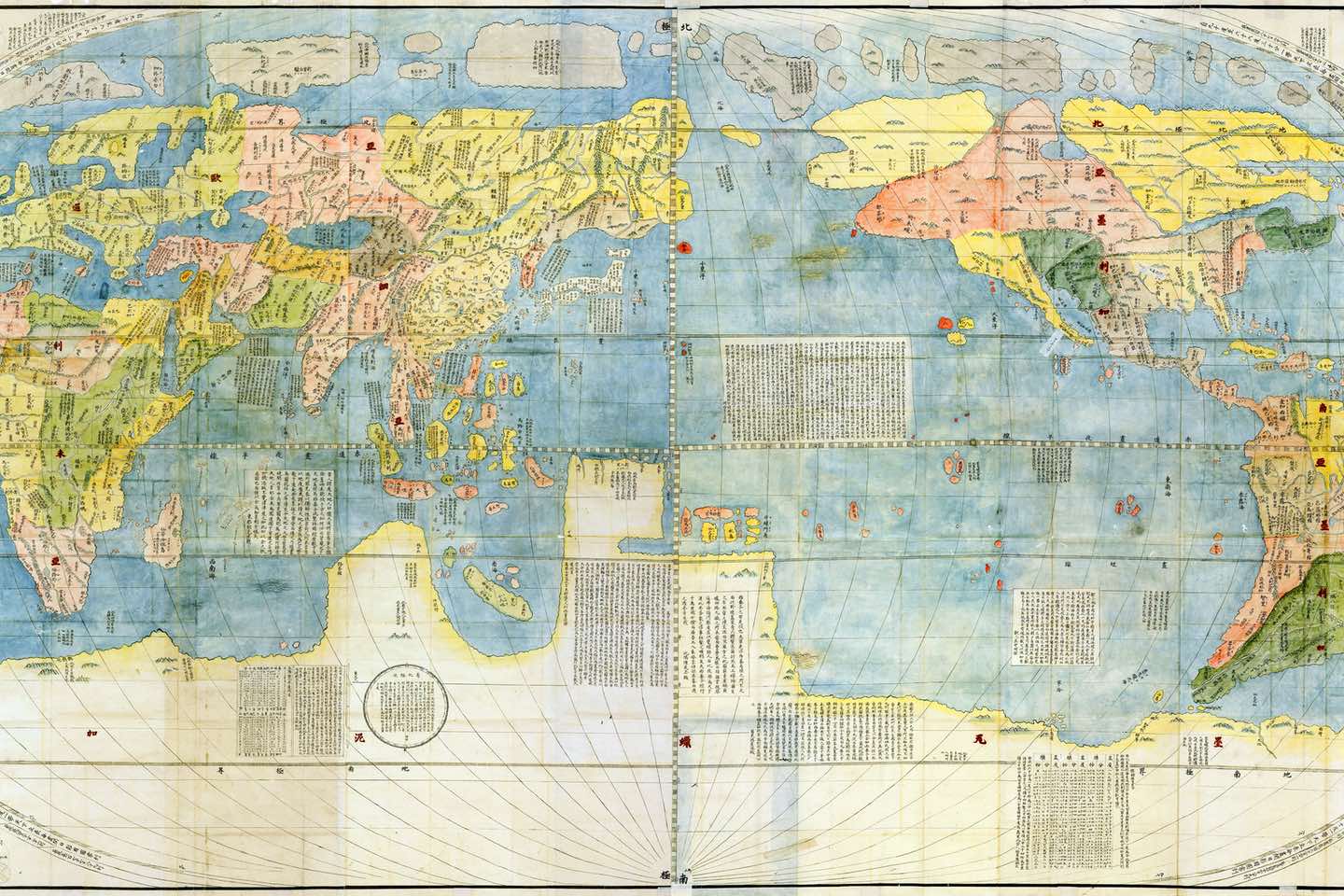

Personalmente ho avuto poi la possibilità di studiare il primo incontro tra cristianesimo e filosofie orientali in Cina attraverso l’esperienza di Matteo Ricci. Si è trattato di un’esperienza non solo difficile ma per molti aspetti fallita: il tentativo di stabilire un dialogo con una o più filosofie che considerano il principio come assolutamente indifferente e indeterminato dal punto di vista di una filosofia come quella scolastica che invece considera il principio e la causa come determinata.

Lama Denys Rinpoche

Reputo eccellente questo dialogo attorno alla figura di Spinoza che, sebbene io non sia uno specialista, considero come il filosofo occidentale più buddista o perlomeno, senza voler mettere dei superlativi, molto buddista.

In primo luogo credo che sia molto importante trovare una base di dialogo tra oriente e occidente, una tesi universale che sia al fondo dell’etica, della spiritualità e della filosofia.

Il secondo punto è che se esiste un fondo universale è perché esso si situa nell’esperienza, nel vissuto dell’esperienza. L’esperienza è unica nella diversità dei concetti. L’esperienza unisce i concetti di vita. Personalmente cito spesso una frase: se due veri saggi si incontrano e non sono d’accordo, uno dei due non è saggio; se due teologi o metafisici si incontrano e sono d’accordo, vuol dire che uno dei due non è teologo o metafisico.

Il terzo punto è la Realizzazione, ovvero la distinzione tra filosofia speculativa e la filosofia operativa. La prima specula nel concetto; la seconda utilizza il concetto per comprenderne i limiti e per portarsi nell’esperienza diretta e immediata. L’immediatezza ha un carattere universale ed è primordiale, preconcettuale, e in questo senso è la dimensione naturale. L’esperienza diretta è sia il fondo dell’empatia, cioè dell’amore e della compassione, sia dell’intelligenza immediata.

Come ultimo e quarto punto, vorrei dire che Dio è Assoluto: in generale ciò non pone a priori dei grandi problemi. L’infinitudine, la magnificenza, l’onnipotenza, l’onnipresenza, l’assolutezza di Dio. Nella tradizione di Budda non si parla di Dio come nelle religioni monoteiste preferendo parlare di natura o di quelle che si definisce la natura di Budda. Tuttavia, nella tradizione del Tantra, c’è la nozione di deità che è intesa come quell’assoluto al di là di Dio nel senso che ha suggerito Meister Eckhart. Il punto è che qui l’assoluto è sinonimo di non dualità ed è onnipresente. Si può parlare di natura, ma una natura risvegliata che nel buddismo si definisce la natura di Budda, la buddità. Questa natura abbraccia tutto, è infusa, onnipresente e assoluta. È per questo che si può porre l’equivalenza Dio-Natura. Ciò che è importante è il metodo per la Realizzazione: come scoprire questa natura? La Realizzazione è la liberazione dall’ignoranza, dall’illusione e dalle passioni. In generale liberazione dalla disarmonia, dal malessere e dalla sofferenza.

Matteo Ricci e Spinoza

Filippo Mignini

Vorrei seguire due percorsi: uno diretto, l’altro indiretto. Quello indiretto è costituito dalla percezione che Matteo Ricci ebbe della tesi fondamentale sostenuta dai suoi interlocutori cinesi e che espone con molta precisione: la tesi secondo cui tutte le cose sono unite in una medesima sostanza. Scrive Matteo Ricci: «L’oppinone che adesso è più seguita, pare a me pigliata dalla setta degli Idoli – cioè il buddismo – da cinquecento anni in qua, è che tutto questo mondo sta composto in una sola sustantia, e che il creatore di esso con il Cielo e la terra, gli uomini e gli animali, alberi et herbe con i quattro elementi tutti fanno un corpo continuo, e tutti sono membri di questo corpo; e da questa unità di sustantia cavano la charità che habbiamo d’aver gli uni con gli altri, con il che tutti gli huomini possono venire a essere simili a Dio per esser della stessa sustantia con esso lui. Il che noi procuriamo di Confutare non solo con ragioni, ma anco con autorità de’ loro Antichi, che assai chiaramente insegnorno assai differente dottrina» (Della Entrata della Compagnia di Giesù e Christianità nella Cina, Quodlibet, Macerata, 2008). Si tratta della tesi dominante in Cina nella quale si trova quella nozione di deità, di cui parlava prima il lama, che sta al di là di Dio inteso come creatore. Questa sostanza infatti è tale da includere in sé il creatore del mondo, il mondo e tutte le sue manifestazioni. Riguardo al tema della carità viene dedotto dalla partecipazione degli uomini alla medesima sostanza. C’è però una seconda parte che rende drammatica questa constazione: quella cioè nella quale Matteo Ricci si propone di confutare, con argomenti logici e con l’autorità dei loro stessi testi classici, che i loro antenati non hanno insegnato quello che attualmente credono quanto piuttosto un principio molto simile al nostro creatore del mondo, cioè un dio trascendente, dominatore, giudice ecc. Questa contesa si avvia in Cina in forma drammatica e violenta: dopo l’uscita della prima opera di Ricci si coagula una prima forma di oppositori.

In Europa, da almeno un secolo e mezzo, la filosofia moderna aveva preso una strada che portava invece alla dottrina del principio indeterminato di Cusano, cioè dell’Assoluto. Non c’è nessun dubbio che in questa filosofia Dio sia l’Assoluto il quale non ha nessuna delle caratteristiche che la teologia tradizionale ha attribuito al Dio ebraico, cristiano o islamico perché esso è privo di ogni determinatezza, tale cioè da non poter essere dichiarato o descritto. Questa tradizione passa espressamente a Bruno il quale dichiara, nel quinto dialogo della Causa principio et uno, di fare propria l’ontologia del divino Cusano. Questo principio è portato alle estreme conseguenze da Spinoza. Basterebbe leggere alcuni passaggi tratti dalla prima formulazione del suo sistema contenuti nel Breve Trattato nei quali, dalla concezione di Dio rigorosamente assoluto, emerge un infinito del tutto sproporzionato rispetto a qualsiasi finito, nel senso che non è possibile stabilire nessun rapporto tra infinito e finito pretendendo di assumere i due termini come termini di un rapporto. Se, al contrario, si pone il finito come termine di un rapporto con l’infinito, e quindi altro rispetto all’infinito, si rende finito anche l’infinito. Hegel chiamerà questo modo di pensare il rapporto tra finito e infinito, supponendo che il finito sia un termine di relazione adeguato o sufficiente con il finito, “cattiva infinità”, cioè una falsa infinità. L’infinito deve invece essere pensato come il tutto: qualsiasi termine può essere trovato solo dentro l’infinito, non fuori: se possiamo e dobbiamo pensare il finito lo possiamo e dobbiamo fare solo nell’infinito. Questo è detto chiaramente da Spinoza.

Se consideriamo l’assoluto una potenza viva e capace di produrre effetti, l’assoluto potrà produrre effetti in se stesso, cioè immanenti, e quindi segue la distinzione tra natura naturante e natura naturata, termine con in quale si intende l’insieme degli effetti immanenti prodotti eternamente, necessariamente e per natura: viene tolto ogni riferimento all’intelletto e alla volontà della causa la quale è una natura assoluta capace di permanere eternamente nell’essere e, con la stessa potenza, produce tutti gli effetti che hanno la potenza di esistere. Tutto ciò che esiste di determinato è un modo di questa natura infinita, o sostanza infinita, ed esiste soltanto e nella misura in cui inerisce a questa sostanza. Da questo punto di vista la posizione di Spinoza è molto prossima alla tesi dell’assolutezza della divinità. Ma potremo anche dire che questa natura o sostanza, in se stessa, essendo l’identico soggetto di tutte le essenze, poiché tra tutte le essenze esiste anche una differenza e persino una contrarietà, non può essere qualificata secondo nessuna di queste essenze, perché altrimenti non potrebbe essere identico soggetto di esse, e dunque, in sé, è assolutamente indifferente e indeterminata.

Gli altri aspetti che venivano toccati sono quelli della destinazione pratica della filosofia. Per Spinoza la filosofia ha per supremo interesse la vita. Tutto ciò che nella filosofia non è utile a produrre una vita buona deve essere buttato via come superfluo. Da questo deriva la conseguenza relativa alla Realizzazione: cosa significa infatti vivere una vita buona? Significa vivere una vita libera. Siccome la sostanza agisce per necessità della sua natura e, di conseguenza, tutto ciò che esiste e tutto ciò che non esiste lo sono per necessità, in quanto che ci sono delle cause determinate affinché tutto esista o non esista, non si dà libertà d’arbitrio, nessuno può pensare di essere libero e di possedere una libertà indifferente di essere o di non essere, di fare o di non fare. Se infatti è determinata la nostra essenza, così lo è la nostra esistenza ed anche la nostra azione. Dunque, ciò che noi possiamo fare, entro questo limite di forte necessità e determinatezza, è conoscere la nostra posizione nell’universo, sapere dove stiamo, chi siamo, e, attraverso la conoscenza, attivare un processo di liberazione, cioè un processo attraverso il quale ci rendiamo sempre più liberi dalla forza delle cause esterne. Per quanto possibile ovviamente, perché, per Spinoza, in assoluto questo non sarà mai possibile. Ma, attraverso la conoscenza, possiamo agire per renderci più liberi, ossia meno determinati dalla forza delle cause esterne. Credo che le tesi di Spinoza siano molto vicine a quelle elaborate dal lama.

Liberazione, sostanza, etica

Lama Denys Rinpoche

La liberazione è il punto centrale nella tradizione del Budda. La liberazione da che cosa? Dall’ignoranza e dall’illusione. Per il buddismo è molto importante distinguere la coscienza dalla gnosi. La coscienza è di tipo duale e genera una dinamica dualistica nella quale si annida l’ignoranza. La gnosi è invece l’esperienza immediata e diretta che genera la vera conoscenza. Dall’ignoranza e dall’illusione dualistica si generano le passioni. Esse sono emozioni conflittuali da cui vengono varie forme di difficoltà e sofferenza. Una buona vita è una vita liberata dall’ignoranza e dalle illusioni nella realizzazione della felicità e della salute. Nella tradizione buddista c’è una prospettiva terapeutica: il percorso potrebbe essere chiamato una terapia fondamentale per realizzare la salute per il corpo e per la persona. Salute, armonia, benessere, felicità sono dei sinonimi così come i loro corrispettivi negativi (malattia, disarmonia, malessere, infelicità).

Matteo Ricci era un missionario e quindi quelle parole che abbiamo prima ascoltato devono essere intese nel senso apologetico: quando parla di quegli antichi orientali che avrebbero insegnato una dottrina differente egli sta facendo una sorta di wishful thinking. Nella via mediana del Budda ci sono due mezzi di conoscenza. Il primo è la ragione cioè la logica, l’inferenza, la matematica: una logica molto sofisticata vicina a quella aristotelica soltanto che non c’è il principio del terzo escluso. Il secondo è l’immediatezza.

Riguardo alla sostanza unica, bisogna dire che la nozione è complicata. In generale, nella tradizione buddista, essa è il fondo, più precisamente il fondo del fondo. Le prospettive sembrano essere diverse ma esse convergono in un approccio sistemico.

La prima prospettiva considera la sostanza come qualcosa di sostanziale e materiale. Tutto è materia e la mente è un epifenomeno della materia.

Una seconda prospettiva considera la sostanza come spirituale dove la materia è fenomeno della mente. C’è evidentemente una contraddizione.

La terza prospettiva è di tipo cognitivo che postula un Tutto materia e spirito al quale si può mettere un’etichetta a piacimento. Si tratta di un approccio decostruttivo che dimostra le contraddizioni che vengono dal processo di concettualizzazione mentale. Si tratta di decostruire le prospettive concettuali per sfociare in una sospensione o apertura. In questa dinamica l’approccio culmina in un non concettuale che è l’al di là dei concetti.

In merito alla nozione di creazione si tratta di un’assurdità logica che può essere mantenuta soltanto grazie alla fede. Per contro c’è la possibilità di considerare la creazione come eterna come al di là dallo spazio e dal tempo.

Nella tradizione buddista c’è un modo di presentare tutto ciò presentando l’assoluto come Uno, non duale e trino. È possibile fare un’analogia con la dottrina della Trinità. L’assoluto presente è la dimensione del padre; la presenza nel tempo e nello spazio è il corpo di emanazione nella dottrina buddista e il figlio nella tradizione cattolica; infine lo spirito realizza l’esperienza perfetta. Se si continua si può vedere Dio e la natura nella tradizione dei Tantra come Dio e madre. La loro unione non è dualista ma ha un carattere assoluto.

In merito all’etica, la buona vita avviene attraverso un triplice addestramento. Il primo aspetto è la disciplina di vita che è allo stesso tempo disciplina di salute e di benessere: principio etico fondamentale universale è la regola d’oro: “non fare agli altri la violenza che non faresti a te stesso”. Si tratta di una regola di empatia, d’amore e di compassione. La seconda regola è quella dell’esperienza profonda, ovvero la presenza aperta e attenta. La terza regola è la comprensione dell’interdipendenza di tutti gli esseri. Essa è quella dell’intelligenza immediata, a livello assoluto e non dualistico. In linea generale è la comprensione della realtà, ciò che sono e vivo. Si tratta di un’esperienza liberatrice. Sarei curioso di sapere, infine, se Spinoza abbia mai proposto degli esercizi spirituali.

Filippo Mignini

In Spinoza ci sono tre forme di conoscenza. Quella più comune di cui tutti partecipiamo e di cui la maggior parte degli uomini non si libera è l’immaginazione: si tratta della conoscenza che produce l’illusione, che nasce dal pregiudizio, che si manifesta in opinioni non sostenibili né dimostrabili. Il secondo livello è la ragione. Ma la vera conoscenza, e quindi la liberazione, si ha nel terzo genere che chiama intelletto, cioè la conoscenza immediata dell’essenza delle cose. In essa non c’è bisogno di dimostrazione in quanto tale conoscenza si può soltanto intendere, allo stesso modo con cui si intende l’assioma “il tutto è maggiore della parte”: se si conosce il significato dei termini “tutto” e “parte” non c’è bisogno di alcuna dimostrazione. Questo genere di conoscenza, del quale pochi partecipano, al quale bisogna essere educati ed esercitarsi per tutta la vita, ci consente di cogliere la nostra essenza non soltanto come un’esistenza nella durata e nel tempo ma anche come esistenza come sub specie aeternitatis. La cosa più difficile da capire in questa filosofia è la tesi secondo cui tutto ciò che esiste ha una duplice e simultanea dimensione: appartiene al tempo ma è anche eterna.

Per quanto riguarda la sostanza la posizione di Spinoza non coincide con nessuno dei tre punti di vista (anche se forse si può avvicinare al terzo). Spinoza considera la sostanza come costituita da tutte le essenze che esprimono perfezione. Se l’estensione, cioè la materia, costituisce una forma di realtà, essa appartiene alla sostanza. Se il pensiero, costituisce una forma di realtà, anch’esso appartiene alla sostanza. Così tutto ciò che necessariamente esprime realtà appartiene alla sostanza. Noi uomini, che partecipiamo soltanto di pensiero ed estensione, conosciamo questi attributi. Ma capite che quella sostanza, medesimo soggetto che si dice in se stesso pensante ed esteso, non può essere né pensante né esteso perché tra pensiero ed estensione non c’è nulla in comune. Dunque, la sostanza può essere l’identico soggetto di pensiero ed estensione se, in quanto sostanza, non è né pensiero, né estensione, cioè è indeterminata. In Spinoza invece non troviamo qualcosa di simile alla Trinità.

In merito all’etica, devo dire che le prime pagine della sua prima opera, il Trattato sull’emendazione dell’intelletto, vertono sul tema della disciplina. Quello che egli chiama institutum vitae: nesssuno può darsi alla filosofia se non adegua la sua vita ad essa, cioè se non si dà un adeguato tenore di vita. Non si può essere filosofi e cercare la liberazione, vivendo in qualsiasi modo. Il tema della comprensione profonda del nostro essere e della interdipendenza è molto presente in Spinoza per la ragione molto semplice che tutto ciò che esiste, esiste come una serie di cause, a cominciare dal nostro corpo che non può vivere al di fuori della relazione con altri corpi (aria, cibi ecc.). Questo vale anche per le nostre menti e per la nostra conoscenza: tutto ciò che esiste, esisten in un sistema di interdipendenza. Se non si capisce questo non si capisce nulla della filosofia di Spinoza. Questo ha a che fare con la natura modale delle cose, perché la sostanza è unica e indipendente.

Spinoza aveva degli amici ma non ha costituito una scuola, né un sistema di terapia. La terapia è costituita dalla lettura e dalla comprensione di quei testi, dalla meditazione continua grazie alla quale si può comprendere qualche cosa di più. Ma certo Spinoza non ha costruito comunità, né esercizi spirituali. L’esercizio spirituale è simile a quello che compie il lettore del Manuale di Epitteto: entrare in un processo di iniziazione, ma non quello di entrare in una comunità dove le persone sono accolte e guidate. Spinoza non ha costruito una religione o un sistema pratico di trasmissione della sua filosofia.

Al termine del dibattito ci sono state alcune domande da parte del pubblico presente.

Il principio indeterminato non comporta rivedere le modalità logiche con le quali noi pensiamo? Se cioè l’occidente ha seguito il principio determinato, ciò non è dovuto forse al fatto che l’occidente abbia adottato il principio di non contraddizione? Aprirsi all’oriente non significa rivedere i fondamenti della logica? Come si può seguire la logica dell’indeterminato rimanendo all’interno del principio di non contraddizione?

Filippo Mignini

La risposta l’ha già data Cusano quando sostiene che il principio di non contraddizione vale per il mondo degli effetti, ma non vale per l’assoluto. Nell’assoluto è esattamente la coincidenza dei contrari. Noi possiamo adottare tutte le logiche che vogliamo, ma se manteniamo fermo il principio della non proporzione e della non comparabilità dell’assoluto e del determinato, allora possiamo dire che la logica tradizionale vale per il determinato ma non per l’assoluto che è invece l’esplosione di questa logica.

Lama Denys Rinpoche

La determinazione è sempre una determinazione: se l’assoluto fosse determinato sarebbe una contraddizione. Nella logica buddista c’è il rifiuto delle proposizioni concettuali per cui può esistere l’affermazione in base alla quale A non può essere non A, ma allo stesso tempo si dà anche l’affermazione che A è non A. Ogni affermazione concettuale è ridotta all’assurdo e quindi evacuata.

Si è parlato di processo di liberazione come conoscenza della nostra posizione nell’universo. In Occidente e in Spinoza, con le dovute specificazioni, questo processo ha un nome: quello di scienza moderna. Volevo sapere se nel buddismo la scienza moderna, così come è stata intesa in occidente, può avere lo stesso significato.

Lama Denys Rinpoche

C’è una grande convergenza tra la visione buddista e la scienza moderna. La ragione di questa convergenza è l’utilizzazione della logica e della ragione come strumenti di analisi e di conoscenza. La scienza moderna si è sviluppata adottando un modo oggettivo che non ha considerato l’immediatezza ed ha finito per eliminare il soggetto. Il soggetto è invece il vero protagonista dell’osservazione. Soltanto recentemente c’è stata la reintroduzione della modalità cognitiva con la considerazione del soggetto che sperimenta, con un approccio che tiene conto delle modalità e della posizione dell’osservatore e la sua interazione con l’oggetto osservato.

Definire Dio come natura non è come dire che Dio non esiste e che esiste solo la natura?

Lama Denys Rinpoche

Dio è onnipresente, la natura è onnipresente. Dio e la natura sono coestensivi. Non si tratta di concepire uno contro l’altro. Se si vuole trovare un modo per combinarli c’è il polo maschile dell’intelligenza riflessiva che abbraccia la natura femminile onnipresente.

Filippo Mignini

Dio è un termine comune che è stato utilizzato nella storia della cultura occidentale in contesti e significati diversi. Altro è ciò che chiamiamo Dio nell’Antico Testamento, altro è ciò che chiamiamo Dio nell’antica Grecia, altro ancora è ciò che è Dio presso i Romani, altro ancora è Dio nella tradizione patristica e forse altro ancora nella tradizione scolastica. Abbiamo cioè un termine comune con il quale indichiamo cose diverse. La storia della nostra conoscenza di Dio è di fatto parallela: da una parte una conoscenza che pretende di derivare da una rivelazione, che di fatto però ha bisogno di profeti, intermediari o interpreti finendo per dover credere a loro; l’altra via è quella della ragione. Il primo libro dell’Etica di Spinoza si intitola Di Dio: per lui come per tutti gli autori sopra citati il termine Dio significa la Natura.